Paläolithikum | Altsteinzeit (600.000 – 10.000 v.Chr.)

In unseren Breiten stammen die ältesten menschlichen Hinweise aus dem so genannten Eiszeitalter, nämlich aus der Mindeleiszeit (z.B. Ingolstädter Becken). Damals durchstreiften noch Vertreter des Homo erectus die eisfreien Gebiete nördlich des Alpenvorlandes, dem wandernden Wild hinterher. Zu dieser Zeit wurde auch die Erdinger Altmoräne durch den Inn-Gletscher aufgeschüttet.

Doch um es gleich vorwegzunehmen, aus der langen geschichtlichen Epoche des Urmenschen, also aus etwa 500.000 Jahren, kennen wir nur einen einzigen Fund aus dem Landkreis Freising: den altpaläolithischen Faustkeil von Reith. Der Grund dafür ist u.a. in den ausgesprochen ungünstigen Überlieferungsbedingungen für Freilandfundstellen gegenüber Höhlen zu suchen.

Das Eiszeitalter war geprägt durch viele klimatische Wechselspiele, in denen die Gestalt der Landschaft enormen Veränderungen unterzogen wurde: Eisvorstöße, Abschmelzen der Gletscher etc. In den Zwischeneiszeiten müssen wir uns ein gegenüber heute gänzlich anderes Klima gepaart mit anderer Flora und Fauna vorstellen: Waldelefant, Nashörner, Riesenhirsche und Säbelzahntiger lebten neben dem Menschen in einer savannenartigen Umgebung.

Vor 200.000 Jahren etwa tauchte der Homo sapiens (Sapient) in Form des Steinheimer Menschen auf, dann vor 150.000 Jahre etwa der wohl bekannteste Urmensch – der Neandertaler -, bevor vor rund 35.000 Jahren der moderne Mensch (Homo sapiens sapiens) in Erscheinung trat.

Mit den Sapienten verbesserten sich die Techniken, Kenntnisse und Fähigkeiten zügig und ausgeprägt gegenüber den Jahrhundertausenden an Entwicklung zuvor, und es wird sich wohl auch das Bewusstsein stetig verändert haben. Die Vertreter des Heidelberger Menschen, also die ersten Sapienten, bestatteten erstmals ihre Toten, und für sie dürfen wir daher die erste Religion voraussetzen. Sapienten sind auch die ersten Menschenformen mit Sprache. Doch ob sich bereits die Neandertaler untereinander sprachlich verständigten (die anatomischen Voraussetzungen dafür besaßen sie) oder erst die modernen Menschen (von ihnen kennen wir die erste „Sprache“ in Form von Bildkunst), wissen wir noch nicht. Doch die Besonderheit des Urmenschen liegt nach Müller-Karpe ganz woanders:

„Nicht dass der Urmensch am Leben bleiben und sich seiner tierischen Feinde erwehren konnte, ist das eigentlich Bemerkenswerte, sondern dass er seine geschichtliche Lebensform durch die ungezählten Jahrtausende des Altpaläolithikums hindurch zu bewahren vermochte. […] Gerade für die Urzeit setzt sie [diese Leistung] eine Innigkeit des menschlichen Zusammenlebens voraus, die über das biologisch-naturhaft Notwendige hinausgeht und von Anbeginn an der menschlichen Gesellschaft ihr spezifische Gepräge verleiht.“

Paläolithische Fundstellen im Landkreis Freising:

Au in der Hallertau/ Reith – Lesefund: Faustkeil

Unten abgebildeter Faustkeil wurde im frisch geschütteten Kies eines Feldweges aufgefunden. Das Stück wurde aus Arnhofener Plattensilex hergestellt. Es ist damit das älteste Stück, das aus diesem qualitätvollen Feuerstein gearbeitet wurde, der im nahen Landkreis Kelheim natürlich ansteht.

Zu dem Stück – das älteste Artefakt des Landkreis Freising (!) – lässt sich keine direkte Parallele anführen. Wegen seiner Form dürfte er jedoch altpaläolithisch, also älter als 100.000 Jahre sein.

Benutzt wurde das Gerät wahrscheinlich von einem Menschen des Steinheimer Typs, dem Vorgänger des Neandertalers, als Art Messer zum Zerlegen von Wild (Mammut, Nashorn, Wildpferd etc.).

Bilder: Faustkeil von Reith

Literatur: K. H. Rieder, Der erste altsteinzeitliche Faustkeil aus der Holledau. Arch. Landkreis Freising 6

Mesolithikum | Mittelsteinzeit (10.000 – 5.500 v.Chr.)

Mit dem Ende der letzten Eiszeit und dem Klimawandel veränderten sich auch die Flora und Fauna erneut. Mitteleuropa wurde allmählich wiederbewaldet, Großwildsäuger, wie der Mammut, starben aus. Diese Zeit nach dem Rückzug der würmeiszeitlichen Gletscher, in der sich der Mensch als Jäger und Sammler wiederum an die neuen Umweltbedingungen anpassen musste, und den ersten Ackerbauern nennt man Mittelsteinzeit.

Die Jagdwaffen passte der Mensch den neuen Gegebenheiten an: Nicht mehr die Speerschleuder (offenes Land), sondern Pfeil und Bogen (bewaldetes Gebiet) sowie die Harpune (Fischfang) gehörten nun zur Standardausrüstung. Pfeil und Harpune wurden mit Mikrolithen, also kleinen und kleinsten bearbeiteten Feuersteingeräten, bestückt. Auf diese Weise war man weniger auf die Rohstoffquellen angewiesen, die im Lande nicht gleichmäßig verteilt sind.

Auch im Siedlungsverhalten haben die Umweltveränderungen ihre Spuren hinterlassen. Zogen die eiszeitlichen Menschen den großen Tierverbänden hinterher, verblieben sie nun länger an einem Standort bis die Ressourcen (Standwild und Pflanzen) aufgebraucht waren.

Gegen Ende des Mesolithikums kamen die spätmesolithischen Menschen Süddeutschlands mit den ersten Ackerbau-Kulturen des Balkans und Frankreichs in Kontakt und übernahmen zuerst Techniken zur Feuersteinartefaktherstellung und Schmuckschnecken aus diesen Regionen.

Über die Jahrhunderte hinweg hat sich der kulturelle Stand der Mesolithiker durch den Einfluss der Neolithiker so hochstehend ausgeprägt, dass es ihnen letztlich möglich war, innerhalb einer ausgesprochen kurzen Zeitspanne und unter Umsetzung neolithischer Elemente aus dem nordöstlichen Balkangebiet eine eigenständige Kultur („Linienbandkeramik“) zu entwickeln. Damit war nach den vielen Jahrhunderttausenden aneignender Wirtschaftsweise der Übergang zur produzierenden vollzogen.

Aus dem Mesolithikum sind bislang keine Fundstellen aus dem Landkreis Freising bekannt.

Neolithikum | Jungsteinzeit (5.500 -2.200 v.Chr.)

Altneolithikum – Linienbandkeramik

Die Neolithisierung Mitteleuropas veränderte den Menschen und seine Lebensweise nachhaltig und mehr als alle anderen folgenden Errungenschaften. Der Begriff der „neolithischen Revolution“ bringt die Änderungen im 6.Jt. v.Chr. auf einen Nenner: produzierende Wirtschaftsweise (Ackerbau und Viehhaltung), Sesshaftigkeit, Vorratshaltung, Hausbau mit einem sich herauskristallisierenden Holzhandwerk und -werkzeugen (geschliffene Steinbeile und -äxte), Keramikherstellung.

Wie der Vorgang der Neolithisierung genau vor sich gegangen ist, ist stellenweise noch unklar. Heutzutage geht man jedoch davon aus, dass hier lebende mesolithische Jäger und Sammler sich im Laufe der Jahrhunderte neolithische Techniken angeeignet haben und mit einem dann erreichten hohen kulturellen Stand in ungemein kurzer Zeit die neolithische Bauernlebensweise vollständig übernommen haben; quasi als Paket zusammen mit Kulturpflanzen und Haustieren, von denen manche hier nicht domestiziert worden sein können, da sie aus dem Vorderen Orient stammen (z.B. Schaf und Ziege oder Emmer und Einkorn).

Die veränderte Lebensweise ließ den Menschen grazilisieren: Der Mensch veränderte sich vom robusten Cro Magnon-Typ hin zum feingliedrigen Typ (weniger Jagen, weniger Fleischnahrung).

Die Linienbandkeramiker – benannt nach der typischen Zierweise ihrer Keramik – besiedelten zuerst die Lössgebiete (mit besten Böden), und mit diesen altneolithischen Bauern beginnt die kontinuierliche Besiedlung des Freisinger Landkreises.

Mehrere Familien siedeln in Weilern zusammen und wohnen in gewaltig großen Mehrfunktionshäusern mit Wohn-, Lager- und Stallteil. Selten sind diese Weiler von Palisaden- oder Grabenanlagen umgeben.

Wir kennen zwar bayerische Friedhöfe aus dieser Zeit mit mehr als 100 Bestattungen, insgesamt sind bandkeramische Gräberfelder jedoch sehr selten. Die Toten werden unverbrannt in liegender Hockerlage oder verbrannt mit Tracht und Beigaben bestattet.

Mittelneolithikum (MNL)

– Stichbandkeramik und Oberlauterbach/Südostbayerisches MNL (SOB)

Nach der langen altneolithischen Phase mit lange Zeit unverändertem Formengut findet mit dem Mittelneolithikum ein Kulturwandel statt. Nun werden gegenüber früher kürzere Häuser gebaut, die einen schiffsförmigen Grundriss (vorher gerade Seiten) aufweisen.

Die gewaltigen Kreisgrabenanlagen aus Niederbayern stellen die imposantesten Bauwerke des bayerischen Mittelneolithikums dar. Ihre Funktion konnte von archäologischer Seite her noch nicht eindeutig geklärt werden, einiges spricht jedoch für Anlagen, die sich nach astronomischen Gegebenheiten richteten (Sommersonnwende etc.) und daher in einem kultischen Zusammenhang stehen dürften.

Löss ist noch immer das bevorzugte Siedlungssubstrat, selten besiedeln die Menschen nun aber auch lössfreie Flächen.

Mittelneolithische Gräber – z.B. aus Rast – sind ebenso wie in den Jahrhunderten zuvor selten. Zumeist wurden die Toten gestreckt auf dem Rücken liegend bestattet.

Jungneolithikum – Münchshöfener Kultur und Altheimer Kultur

Das Aufkommen der Münchshöfener Kultur stellt einen Bruch mit dem Vorhergehenden dar. Sie lässt sich zwar von der östlich beheimateten Lengyel-Kultur ableiten, hat sich jedoch eigenständig weiterentwickelt. Mit dem Jungneolithikum zersplittert das jahrhundertealte einheitliche Kulturgefüge überall in Mitteleuropa in kleinräumige Gruppierungen.

Benannt wurde die Münchshöfener Kultur nach dem Fundort Münchshöfen, Gde. Oberschneiding, Lkr. Straubing-Bogen/Ndb.

Hausbau, Keramik- und Silextechnologie, Totenbrauchtum und Siedlungsverhalten veränderten sich und somit jeder Lebensbereich. Die agrarischen Fähigkeiten sind nun so weit gediehen, dass gleichermaßen Löss- und lössfreie Gebiete besiedelt werden.

Ihre auffallende Armut an Silex- und Steingerätschaften zusammen mit dem Auftauchen erster Kupfergegenstände, lässt daran denken, dass mit dieser Kulturgruppe im süddeutschen Raum erstmals Kupfergerät im nennenswerten Umfang verwendet wurde. Im Zusammenhang mit Kupfer dürfte auch die Verbreitung der Münchshöfener Kultur gesehen werden. Erstmals dringen in unserem Raum neolithische Kulturen weiter Richtung Süden und in die Alpen vor (Inntal).

Hausgrundrisse waren bis zur Aufdeckung solcher in Murr unbekannt. Die münchshöfenzeitlichen Siedlungsgruben liegen teilweise innerhalb von Befestigungsanlagen, wie auch in Murr.

Bestattungen sind die Ausnahme; meist handelt es sich dabei um Sonderbestattungen in Siedlungsgruben, die teilweise den Anschein von Leichnamsentsorgung erwecken.

Der Übergang zur Altheimer Kultur verläuft zwar fließend, jedoch stellen die zumeist groben unverzierten Keramikgefäße der Altheimer Kultur gegenüber den aufwändig verzierten Müchshöfener Feinkeramiken etwas völlig Neues dar.

Der namensgebende Ort Altheim liegt in der Gemeinde Essenbach, Lkr. Landshut/Ndb. Dort wurde im 19. Jh. eine große Befestigungsanlage ausgegraben.

Leider kennen wir aus dieser Periode noch keinen Hausgrundriss aus Mineralbodensiedlungen. Feuchtbodensiedlungen – besser unter dem Begriff „Pfahlbausiedlungen“ bekannt – an Seeufern oder in feuchten Talgründen bieten hingegen einen guten Einblick in die Siedelweise der Altheimer Menschen.

Hervorzuheben ist wiederum die Kupferverarbeitung und die -verteilung im nördlichen Alpenvorland. Zu der Ost-West-Verbindung trat vor der Mitte des 4.Jt. v.Chr. eine Nord-Süd-Verbindung über den Alpenhauptkamm an die Seite, die über wunderbar gearbeitete Dolche aus oberitalischen Silex nachgewiesen werden kann. Mediterrane Pflanzennachweise (Hartweizen, Winterlein, Dill etc.) aus bayerischen altheimzeitlichen Siedlungen deuten auch andere von Süden her transportierte Güter an.

Endneolithikum/Kupferzeit

– Chamer Kultur, Kultur mit Schnurkeramik und Glockenbecherkultur

Die Leute der Chamer Kultur (von Cham in der Oberpfalz) haben erstmals flächig die Ränder des Bayerischen Waldes besiedelt. Sie mussten daher eine Wirtschaftsweise entwickelt haben, die es ihnen ermöglichte, auch in diesen siedlungsungünstigen, zuvor gemiedenen Räumen zu überleben. Die Beziehungen über den Alpenhauptkamm hinweg nach Oberitalien haben sich sogar noch intensiviert, und aus Kärnten wurde Chamer Keramik bekannt. Erstaunlicherweise und bislang unerklärlich kam anscheinend die Kupferverarbeitung während dieser Zeit nahezu zum Erliegen.

Die Kultur entwickelte sich durch Einflüsse aus der im östlichen Donauraum beheimateten Badener Kultur (von dem Ort Baden bei Wien), von der in den letzten Jahren einige Fundstellen in Bayern bekannt wurden.

Bedeutend sind die Erdwerke, Hausgrundrisse kennt man aber auch aus dieser Zeit keine.

Gräber der Chamer Kultur sind auch weiterhin unbekannt. Jedoch ist ein Toter der zeitgleichen oberitalienischen Remedello-Kultur jedem ein Begriff: „Ötzi“, die Mumie, die 1991 auf dem Similaun nach mehr als 5000 Jahren vom Gletscher freigegeben wurde.

Die jüngere Chamer Kultur überlappt sich zeitlich mit der älteren Kultur mit Schnurkeramik. Befunde in den Chamer Erdwerken deuten an, dass viele dieser Anlagen ein gewaltsames Ende fanden. Vielleicht haben wir darin den Nachweis eines gewaltsamen Überprägens durch die schnurkeramische Kultur, deren Wurzeln in Mitteldeutschland zu suchen sind und die innerhalb kurzer Zeit in Nord- und Mitteleuropa einen einheitlichen Kulturhorizont schuf.

Im Gegensatz zu allen vorangegangenen Perioden ist die Schnurkeramik nicht durch Siedlungen sondern erstmals durch Gräber geprägt. Mit ihr wird wieder vermehrt Kupfer verarbeitet.

Charakteristisch für die Kultur mit Schnurkeramik ist die Hockerbestattung in Rückenlage, wobei Männer und Frauen unterschiedlich orientiert sind. Die Köpfe der Männer wurden im Westen, die der Frauen im Osten gebettet, jeweils mit Blick nach Süden. Den Toten wurden nicht nur die namensgebenden mit Schnureindrücken verzierten Becher, sondern auch Äxte, Beile, Dolche und Pfeile beigegeben. Dolche und Pfeil und Bogen wurden von der Chamer Kultur übernommen ebenso wie Stichverzierungsarten auf der Keramik.

Die Schnurkeramiker nehmen als erste die Münchner Ebene (nahezu) flächig in Besitz. Weitere Nachweise finden sich bis an den Alpenrand. Überhaupt besiedeln die damaligen Menschen erstmals flächig auch weniger fruchtbare Gebiete. Vielleicht lag dies an einer mehr viehhalterisch geprägten Wirtschaftsweise.

Die weitest gehende Einheitlichkeit der schnurkeramischen Kultur über weite Gebiete Mittel- und Nordeuropas ist nur durch gegenseitige Kontakte der einzelnen Regionalgruppen möglich, um Neuigkeiten, Güter und Gedankengut auszutauschen. In diesem Zusammenhang dürfte das in dieser Zeit domestizierte Pferd als Reit-, Pack- und Zugtier gute Dienste geleistet haben.

Ähnliches wie für die Kultur mit Schnurkeramik gilt für Glockenbecherkultur. Beide existierten zeitweise gleichzeitig nebeneinander und werden auch unter dem Begriff „Becherkulturen“ versammelt. Wir kennen nahezu ausschließlich Gräber aus dieser Zeit – wenn auch leider keines aus dem Freisinger Landkreis.

Streng kanonisch wurden die Toten in seitlicher Hockerlage bestattet, wobei wiederum die Geschlechter unterschiedlich behandelt wurden: Lagen die Männer mit Kopf im Norden auf der linken Seite, kamen die Frauen mit Kopf im Süden auf der rechten Seite zum Liegen; beide blickten demnach gen Osten Richtung aufgehender Sonne. Als Beigaben in diesen Gräbern finden wir die typischen metopenverzierten Becher in umgedrehter Glockenform, Kupferdolche und Pfeile oder Schmuck und Trachtausstattungen, u.a. die ältesten Bernsteinobjekte Bayerns (Ingolstädter Raum).

Die ältere Glockenbecherkultur Bayerns ist ein Teil eines einheitlichen Glockenbecherkomplexes in Mittel- und Westeuropa bis nach Großbritannien, Spanien und Italien reichend. Gegen Ende der Glockenbecherkultur bilden sich wieder Regionalgruppen heraus, und die bayerische so genannte Begleitkeramik ist nur mehr unverziert.

Der Übergang zur nachfolgenden Bronzezeit verläuft ohne Bruch. Vielmehr wird es sich um die gleichen Träger handeln, die nicht nur die Bestattungssitte nahezu unverändert beibehielten, sondern auch den glockenbecherzeitlichen Formenschatz übernahmen und weiterentwickelten.

Endneolithische Fundstellen im Landkreis Freising

Allershausen-Unterkienberg: Keramikdeponierungen der Glockenbecherkultur

Murr: Schnurkeramisches Grab mit Kreisgraben

Nandlstadt: endneolithische Pfeilspitze

Zolling/ Palzing: Erdwerk der Chamer Gruppe

Bronzezeit (2.200 – 1.250 v.Chr.)

Unter dem Begriff „Bronzezeit“ kann man sowohl die gesamte Epoche der Zeit, in der die Bronze das vorherrschende Metall war (Bronze- und Urnenfelderzeit), verstehen als auch nur die ersten 1000 Jahre dieser Epoche, von der die Urnenfelderzeit (andernorts: Spätbronzezeit) abgetrennt wurde.

Mit dem Beginn der Bronzezeit findet kein Bruch zum vorhergehenden Endneolithikum statt. Vielmehr wird die Kultur mit ihren Bestattungssitten und weiter entwickeltem Formengut weiterhin von den gleichen Menschen getragen.

Erst um die zweite Jahrtausendwende wurde Bronze zum bedeutenden Grundmaterial für Waffen, Werkzeuge, Schmuck und anderem Zierrat. Da die beiden Komponenten für die Legierung Bronze – Kupfer und Zinn – nicht überall zu finden waren, sondern erst bergbaumäßig gewonnen und verarbeitet werden mussten, bildete sich anscheinend eine komplexere soziale Schichtung heraus. Dies eben im Zusammenhang mit der Verteilung des Metalls und der Güter ließ Zentralsiedlungen, zumeist auf Bergspornen und Höhen, entstehen, die auch befestigt waren [Freisinger Domberg, Bernstorf].

Zinn musste wahrscheinlich noch in der Bretagne oder in Cornwall besorgt werden (vielleicht wurde aber auch schon im Erzgebirge Zinn abgebaut), Kupfer wurde im Inn- und Salzachtal gewonnen. Für diese Zeit gibt es auch die ersten Nachweise, dass im Berchtesgadener Land und im Salzkammergut Salz gewonnen und sicherlich verhandelt wurde. Der Rohstoff Bernstein, der im mittelbronzezeitlichen Mitteleuropa von großer Bedeutung war, stammte von der Ostsee.

In der Mittelbronzezeit werden die Toten regelhaft unter künstlich aufgeschütteten Hügeln bestattet. Es tauchen die ersten Schwerter auf. Die Spätbronzezeit leitet bereits in die nachfolgende Urnenfelderzeit über: Nachdem bereits vorher schon viele Tote verbrannt wurden, wird nun die Brandbestattung die Regel.

Ausgewählte bronzezeitliche Fundstellen im Landkreis Freising:

- Eching „BMW-Lager/ Spedition Schenkert 1984“ – Langhaus und Hockergrab der Frühbronzezeit

Zwischen 1980 und 1984 wurden im Gewerbegebiet zwischen Eching und Neufahrn Flächen von insgesamt 8,6 ha bauvorgreifend archäologisch untersucht. Die Ausbeute war ausgesprochen groß: ein Gräberfeld der Urnenfelderzeit, eine größere Siedlung sowie ein großer Kreisgraben der Hallstattzeit und die hier vorzustellenden Siedlungshinterlassenschaften und ein Einzelgrab der Frühbronzezeit.

Urnenfelderzeit | Spätbronzezeit (1.250 – 800 v.Chr.)

Da die Überreste der verbrannten Toten mit ihren Beigaben meist in Urnen und diese Urnen auf größeren Friedhöfen beigesetzt wurden, entstand der Begriff Urnenfelderzeit. Der Übergang von der Bronzezeit ist bei den Bestattungssitten – nun wird jedoch ausschließlich die Totenverbrennung geübt – und dem Formengut fließend, ab der Urnenfelderzeit offenbart sich jedoch erstmals in Gräbern eine hervorgehobene Elite mit Schwertern und Wagen. Oftmals umgeben kleinere kreisrunde Kreisgräben die Urnengräber, manchmal fassen größere rechteckige Anlagen mehrere Gräber zusammen. Vielleicht verstecken sich hinter den Kreisgräben Nachweise von Palisaden, die eine Hügelschüttung zusammenhielten.

Nach einem Zurückgehen in der Mittelbronzezeit werden ab der mittleren Urnenfelderzeit, ab der eine Bevölkerungszunahme festzustellen ist, wieder vermehrt Höhensiedlungen angelegt, die wegen ihrer Befestigungsanlagen förmlich „Burgen“ sind. In ihnen müssen wir die Macht-, Kult- und Wirtschaftszentren der damaligen Zeit sehen, die auch den Rang der Bewohner demonstrieren sollten. Hier fanden sich Metallhandwerker und Goldschmiede ein. Für die Legierung Bronze stammte das Kupfer weiterhin aus den Alpen, Zinn aus dem Erzgebirge.

In den dorfartigen Flachlandsiedlungen finden sich locker gruppierte Gehöfte aus jeweils mehreren Pfostenbauten.

In der Urnenfelderzeit gelangen erneut – nach einem Rückgang in der Mittelbronzezeit – sehr viele, zum Teil zentnerschwere Deponierungen in den Boden. V.a. Schwerter gelangen immer seltener in die Gräber und finden sich in den Deponierungen. Daher werden diese auch als mögliche Selbstausstattungen bzw. Funeralopfer gedeutet.

Ausgewählte Urnenfelderzeitliche Fundstellen im Landkreis Freising:

- Rudelzhausen/ Niederhinzing – Urnengrab

Am 22.01.1999 wurden Erwin Neumair Lesefundscherben zur Bestimmung vorgelegt. Die Keramikscherben konnten in die Urnenfelderzeit datiert werden und stammt aus einer Baugrube westlich von Niederhinzing. Ein historisch interessierter Bürger war auf die Fundstelle aufmerksam geworden.

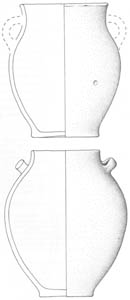

Bei der umgehenden Begutachtung der Fundstelle, die am Fuß eines Hanges zum Hundsbach hin lag, erkannten die Vereinsmitglieder, dass es sich um die Überreste eines Urnengrabes handelte.Die Urne stand ehemals in einer Grube, die sich als schwarzer Fleck (Holzkohle) vom umgebenden Boden abhob. In den Urnenüberresten fanden die Ausgräber nicht nur holzkohlehaltige Asche und kalzinierte Knochen (der Leichenbrand), sondern auch Scherben von zwei kleineren stark fragmentierten Beigefäßen.

Weitere Gegenstände können durch den Bagger verloren gegangen sein, müssen aber nicht.

Die große Urne konnte restauriert werden und datiert in die Urnenfelderzeit.

Das Grab dürfte Teil eines Friedhofes sein. Die zugehörige Siedlung ist leider noch nicht entdeckt worden.So unscheinbar der Befund auch ist, er ist ein bedeutender Beitrag für die Geschichte der Hallertau, aus der noch zu wenig Fundstellen bekannt sind. Das Grab belegt zumindest eine Besiedlung in dieser Zeit im Hundsbachtal.

Hallstattzeit | ältere Eisenzeit

Gegen Ende der Urnenfelderzeit findet sich an manchen Gerätschaften ein damals noch ausgesprochen kostbarer Stoff: Eisen. Während es in der späten Urnenfelderzeit noch schmückenden Charakter besaß, wird Eisen ab dem 8.Jh. v.Chr. zum alles bestimmenden Material. Die ältere Eisenzeit wird mit dem Begriff Hallstattzeit umschrieben nach einem bedeutenden Gräberfeld im oberösterreichischen Salzkammergut. Verbunden werden die Menschen mit den historischen Kelten.

Nachdem Kupfer und Zinn nur an wenigen Stellen bergbaumäßig abgebaut werden konnte, ist der Stoff Eisen nahezu überall relativ leicht verfügbar, wenn man die Verhüttungstechnologie beherrscht. Die urnenfelderzeitlichen Machtstrukturen wurden aufgelöst und teilweise durch neue ersetzt. Zum Teil ersetzt das „weiße Gold“ Salz in Oberösterreich und im Salzburger Land das Kupfer, im Inntal fehlt beispielsweise Vergleichbares.

In Bayern werden die bekannten befestigten Zentralsiedlungen auf Höhen für viele Jahrzehnte aufgegeben. Die übliche Siedelweise werden Gehöfte, die meist umzäunt, häufig jedoch mit Graben umgeben sind. Bevor die Regelhaftigkeit dieser Höfe bekannt war, bezeichneten die Archäologen die von Gräben umzogenen rechteckigen Anlagen als „Herrenhöfe“, weil man meinte, darin hätten höher stehende Familien gewohnt. Der Begriff hat sich erhalten, jedoch ohne soziale Wertung. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht auch bedeutendere Zentralorte mit Mittelpunktsfunktion gegeben hätte (z.B. Niedererlbach, Gde. Buch a. Erlbach, Lkr. Landshut/Ndb.).

In Körper- oder Brandbestattungen unter künstlich aufgeschütteten Hügeln dürften wir die sozial hochstehenden Persönlichkeiten erfassen; seit wenigen Jahren kennen wir aber auch ärmlich ausgestattete Brandgräber zwischen den Hügeln. Stellenweise präsentieren sich die höher stehenden Persönlichkeiten durch die Beigabe von vierrädrigen Wagen, prächtigem Schmuck, Bronzegeschirr und umfangreichen Keramikgeschirrsätzen, die erstmals hier in Mitteleuropa auf der Töpferscheibe gedreht sind. Gab es Kontakte zu den mediterranen Hochkulturen (z.B. in Baden-Württemberg, nicht jedoch in Bayern), finden sich auch Importstücke in den Gräbern. Um 600 v.Chr. begann die griechische Kolonisation in Süditalien und Südfrankreich (Marseille).

Ganz grob gesprochen kennzeichnen die ältere Hallstattzeit Eisenschwert und Nadel, an deren Stelle in der späten Hallstattzeit Dolch und Fibel treten.

Hallstattzeitliche Fundstellen im Landkreis Freising:

Eching-„Großer Kreis 1981“ /Neufahrn-„Oskar-von-Miller-Straße 1987“: Zwei „Große Kreise“ – hallstattzeitliche Kultanlagen?

Hohenkammer-Pelka: Hallstattzeitliche Grabhügel

Neufahrn-„Lohfeld“: Hallstattzeitlicher „Herrenhof“(?)

Latènezeit – jüngere Eisenzeit

Die jüngere Eisenzeit entwickelt sich fließend aus der älteren, teilweise ist die Siedlungskeramik nicht voneinander zu unterscheiden. Benannt wurde der Zeitabschnitt nach dem Schweizer Fundort La Tène am Neuenburger See. Diese Epoche prägt die große, keltische Wanderung. Verschiedene Stämme fallen in Oberitalien, dem Balkan und Griechenland bis nach Kleinasien ein und treten damit ins direkte Gesichtsfeld der mediterranen Kulturen. 387 v. Chr. erobern sie mit Brennus sogar Rom, die kapitolinischen Gänse und hohe Goldzahlungen verhindern die Zerstörung Roms. Das Ende ist bekannt: Rom setzt später zum Gegenschlag an und erobert bis 15 v.Chr. nahezu alle keltischen Gebiete.

In Latène A werden meist Nachbestattungen in bestehende hallstattzeitliche Grabhügel eingebracht (Grabhügellatène); aus dem Freisinger Landkreis ist keine Bestattung dieser Zeit bekannt. In den Stufen B und C herrschen Einzelgräber oder kleinere Gräberfelder mit gestreckten Körperbestattungen vor ohne Hügelaufbau (Flachgräberlatène); dies deutet auf kurzzeitig belegte Gehöfte hin. Die Frauen sind meist mit reich verziertem Fibel- und Drahtschmuck bestattet, die Männer tragen Waffen oder sind beigabenlos; aus den Beigaben sind Beziehungen nach Böhmen erkennbar. Aus der Spätlatènezeit, in der große politische Umwälzungen (Caesars Kriege in Gallien, Kelten- und Germanenwanderungen etc.) stattfanden, kennen wir nur sehr wenige Brandgräber, die ihre Vorbilder in Mitteldeutschland haben. Die in den Gräbern fassbaren Menschen werden wohl zu zwei parallel nebeneinander existierenden Kulturgruppen zu zählen sein: zu einer keltischen Restbevölkerung ebenso wie zu Zuwanderern, die sich in dieser unruhigen Zeit in Bayern niederließen.

Siedlungsplätze werden stellenweise seit der Hallstattzeit kontinuierlich weiterbelegt, jedoch ohne die Palisaden und Gräben. Erst wieder in spätkeltischer Zeit werden die Gehöfte z.T. stark befestigt. Diese Viereckschanzen sind charakteristisch für diese Spätzeit und wurden früher im rein kultischen Zusammenhang gesehen. Heutzutage sieht sie die archäologische Forschung als übliche Siedlungsform mit unterschiedlicher, sicherlich auch kultischer Funktion. Die der Repräsentation und dem Wehrcharakter dienenden Viereckschanzen besaßen neben einem Torbau, einen größeren Umgangsbau, Speicherbauten und Grubenhäuser; früher so interpretierte „Kultschächte“ stellen verfüllte Brunnen dar.

Ab der Mittellatènezeit entstehen im gesamten keltischen Raum befestigte Zentralsiedlungen, so genannte Oppida (Einzahl: Oppidum). Der bekannteste bayerische Vertreter ist das umfangreich ausgegrabene Oppidum von Manching, Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm. In diesen stadtartigen Siedlungen gab es Gewerbeviertel mit spezialisierten Handwerkern. Erstmals werden nördlich der Alpen Münzen geprägt, Beziehungen bestehen nach Italien (s.a. bronzene Athene-Statuette aus Dornach, Gde. Aschheim, Lkr. München). Bis zur Mitte des 1. Jh. v.Chr. verödet Manching langsam. Der Zeitpunkt stimmt mit dem Auszug der Helvetier aus ihrem Stammesgebieten überein. Die keltisch städtische Kultur unseres Raumes ging damals im Zuge keltischer Wirren, ausgelöst durch den Druck der Germanen, unter.

Die Mittel- und ältere Spätlatènezeit kann mit der Graphitton-Keramik verbunden werden, die oftmals Kammstrich verziert ist. Der Ton ist nicht nur relativ widerstandsfähig und wird daher besser bis heute überliefert als andere vorgeschichtliche Keramik, sie kann auch leichter identifiziert und datiert werden.

Latènezeitliche Fundstellen im Landkreis Freising:

Hörgertshausen-Hinterschlag: Spätlatènezeitliche Grabhügel mit Brandbestattungen

Kranzberg: Mittellatènezeitliches Männergrab

Langenbach-Rast: Frühlatènezeitliches Frauengrab

Römische Kaiserzeit

15 v.Chr. beenden die Adoptivsöhne des römischen Kaiser Augustus – Drusus und Tiberius – den Alpenfeldzug mit der Unterwerfung der Völker bis zur Donau erfolgreich. Damit beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des heutigen Südbayern, das v.a. durch das römische Militär geprägt ist.

Aus den ersten Jahrzehnten des 1.Jh. n.Chr. kennen wir kaum archäologische Nachweise. Zu nennen ist v.a. Kempten mit den ältesten Steinbauten nördlich der Alpen aus claudischer Zeit.

Mitte des 1.Jh. n.Chr. wird die Provinz Raetien geschaffen mit Augsburg als Hauptstadt. Zu dieser Zeit werden auch kleinere Kastelle entlang der Donau errichtet.

Über die einheimische Bevölkerung, die vorausgesetzt werden muss, und deren Verbleib wissen wir im 1.Jh. n.Chr. nahezu nichts, sieht man von dem kurzen Auftritt der Heimstettener Gruppe (um 30-60 n.Chr.; nach Kirchheim-Heimstetten/Lkr. München) ab.

Ab 80 n.Chr. wird begonnen, das Nordufer der Donau zu erobern. Die Grenze wird in der Folgezeit stetig gen Norden verschoben bis um die Mitte des 2.Jh. die Linie des Limes erreicht wird und für die nächsten 100 Jahre die Nordgrenze des Imperium Romanum bildet.

An den Ausfallstraßen der Kastelle befanden sich Lagerdörfer – so genannte Vici (Einzahl: Vicus) – für die Familien der Soldaten, die Handwerker und Händler. Die Versorgung des Militärs und der Vicusbewohner stellten die Gutshöfe – Villae rusticae (Einzahl: Villa rustica) – sicher.

Nach den Markomannen- und Quadenkriegen wurde 179 erstmals in Raetien eine römische Legion mit 6000 Soldaten und dem zugehörigen Tross in Regensburg stationiert.

Die historisch belegten Alamanneneinfälle im zweiten Drittel des 3.Jh. mit starken Verwüstungen bis weit ins Hinterland belegen auch eine Vielzahl an Münzfunden oder Deponierungen mit Gerät oder Tempelschätzen. Dies hatte letztlich zur Folge, dass die Nordgrenze um 260 wieder an die Donau zurückverlegt wurde.

Die Verhältnisse haben sich erst um 300 wieder stabilisiert; die vorhergegangenen Verhältnisse und die Bevölkerungszahl wurde jedoch nie wieder erreicht, im Gegenteil sie ging immer weiter zurück. In der Folge wurden den Erfahrungen folgend nur noch kleine, stark befestigte Kastelle mit geringer Besatzung gebaut. Genannt wurden diese bastionartigen Kastelle Burgi (Einzahl: Burgus), von dem das Wort Burg für die mittelalterlichen Festungen abgeleitet wurde. Besetzt waren diese Burgi meist mit germanischen Söldnern.

376 beginnt die Völkerwanderungszeit, die den Niedergang des Imperium Romanum einläutet. Verschiedene germanische und reiternomadische (u.a. Hunnen) Gruppen durchziehen auch Südbayern. 476 schließlich dankt der letzte weströmische Kaiser (Romulus Augustulus) ab, 488 werden die Römer offiziell aus Raetien nach Italien repatriiert.

Römische Fundstellen im Landkreis Freising:

- Eching Dietersheim: Grab der Heimstettener Gruppe

- Eching Günzenhausen: Grabgruppe der mittleren römischen Kaiserzeit

- Fahrenzhausen: Villa rustica

- Mauern-Niederndorf: Villa rustica

- Mauern: Römische Hohlziegel

Völkerwanderungszeit

376 dringt eine Gruppe aus Greutungen (Ostgoten), Alanen und Hunnen unter den Führern Alatheus und Saphrax über die untere Donau ins römische Reich ein und durchzieht plündernd das Land – die Völkerwanderungszeit begann. Dem war ein Jahr zuvor das Einströmen der Hunnen aus Innerasien in die Schwarzmeergebiet der Alanen und Goten vorausgegangen. Teile der (West-)Goten flüchteten ins Imperium Romanum, Teil der (Ost-)Goten und der Alanen schlossen sich 375 den Hunnen an.

Das Ende des Imperium Romanum wird eingeläutet und innerhalb der nachfolgenden 100 Jahre wird die Bevölkerung Europas neu gemischt und Territorien werden neu verteilt. Um nur einige bekannte Namen zu nennen: West- und Ostgoten, Vandalen, Burgunder, Sueben und nicht zuletzt Alamannen und Bajuwaren.

Ihren archäologischen Niederschlag haben diese relativ kurzen unruhigen Zeiten nur schlaglichtartig hinterlassen. Während bei den großen Kastellorten (Regensburg, Straubing, Künzing, Neuburg a. d. Donau) und bei Augsburg eine Kontinuität bis ins Frühmittelalter wahrscheinlich ist, bietet das Hinterland nur vereinzelt Nachweise durchziehender germanischer oder reiternomadischer Leute oder gar Fürsten (z.B. Lkr. Traunstein, Bruckmühl-Götting, Lkr. Rosenheim, München-Ramersdorf, Seeon-Seebruck-Stöffling [alle Oberbayern]). Die Bestattungs- respektive Beigabensitte der Nicht-Romanen erlaubt uns diese positiv zu identifizieren. Romanen hingegen ließen sich in spätrömischer Zeit oftmals beigabenlos bestatten, so dass eine positive Ansprache römischer Gräber nur selten möglich ist.

In das (heute bayerische) Gebiet nördlich der Donaugrenze dringen seit dem Ende des 4.Jh. elbgermanische Gruppen ein. Ihre typische kannelierte Keramik wird aufgrund zweier Gräberfelder Typ Friedenhain-Prestovice genannt. Sie bilden einen Teil der Söldner, der in den Burgi und den größeren Kastellorten stationiert ist.

476 schließlich dankt der letzte weströmische Kaiser (Romulus Augustulus) ab, 488 werden die Römer offiziell aus Raetien nach Italien repatriiert.

Völkerwanderungszeitliche Fundstellen im Landkreis Freising:

Bislang keine Fundstellen

Frühmittelalter | Merowingerzeit

Eine Kontinuität von der Römerzeit bis in das Frühmittelalter ist an den bedeutenden Kastellorten, wie Regensburg oder Straubing, wenn auch teilweise mit Siedlungsverlagerung wahrscheinlich. Die Situation im Hinterland, wie z.B. in unserem Landkreis, ist jedoch unbekannt. Wahrscheinlich werden nicht alle Romanen 488 dem Aufruf nach Italien gefolgt sein und haben hier weitergelebt, nur leider ist gerade diese Ethnie sehr schlecht nachweisbar. Seit spätrömischer Zeit haben sich auch viele Nicht-Romanen hier niedergelassen. Alle zusammen waren beteiligt an der Stammesbildung, der Ethnogenese der Bajuwaren.

Schon das spätrömische Militär bestand aus elbgermanischen Völkerschaften, die nach Aufgabe des Limes im römischen Lande verblieben. Bereits in der Mitte des 5.Jh. sind die ersten Alamannen in Raetien greifbar. Auch die Leute mit Keramik vom Typ Friedenhain-Prestovice finden sich in dieser Zeit auf den großen Gräberfeldern entlang der Donau bestattet. 506/7 gelangen erneut vor den Franken fliehende Alamannen nach Raetien. Weiterhin dringen Ostgoten, Langobarden und Thüringer in unseren Raum. Aus diesem Völkergemisch hat sich schließlich eine Einheit gebildet, die in der Mitte des 6.Jh. bereits als „Bajuwaren“ bezeichnet wird. Die bajuwarische Stammesbildung war bis dahin also bereits abgeschlossen. Historisch ist die Entstehung der Bajuwaren nicht greifbar, da die Quellen aus zu später Zeit stammen. Die zeitgleichen großen Gräberfelder, von denen das von Altenerding aus dem Nachbarlandkreis beispielhaft genannt werden soll, belegen aber deutlich eine polyethnische Genese der Bajuwaren. Warum der Wortstamm „Baiu“ oder „Baio“ vielleicht Bezug auf ein Land (Böhmen?, Elbgermanen) nimmt, ist bislang unklar.

536 geriet Raetien unter fränkische Herrschaft und 555 wird der erste bairische Herzog – Garibald I. – eingesetzt. Das bairische Herzogtum endet 788 mit der Absetzung und Verbannung Tassilo III.

Die Aufsiedlung Baierns geschieht über die großen Flusstäler Richtung Süden. Um 600 ist die alpennahe Zone erreicht, etwas später sind Bajuwaren im Inntal nachgewiesen und Mitte des 7.Jh. wurden hochstehende Baiuwaren auf dem Gräberfeld von Säben/Südtirol beigesetzt.

Üblicherweise werden die Toten in gestreckter Rückenlage mit Kopf im Westen mit Tracht und Beigaben auf größeren Gräberfeldern bestattet, die Reihengräber genannt werden, weshalb wir auch von der Reihengräberzeit oder der Reihengräberzivilisation sprechen. Selten sind Separatfriedhöfe hochstehender Familien mit nur wenigen Bestattungen. Die ältesten Nachweise von Kirchen, noch in Holzbauweise, stammen aus der Zeit um 600. Mit der Christanisierung und der Annahme dieser Religion werden die Friedhöfe zur Kirche verlegt. Dies ist die Grundlage für die Ortskonstanz bis heute.

Das Christentum kam auf vielfältige Weise zu den Bajuwaren. (1) Die im Lande verbliebenen Restromanen hatte christlichen Glauben (seit 391 war das Christentum römische Staatsreligion) ebenso wie (2) die Franken, die 536 Raetien einverleibten. (3) startete schließlich 615 eine irofränkische Mission. Um 700 und danach wurden die Bischofssitze gegründet, die bis heute bestehen: Salzburg (696), Regensburg (um 700), Freising (716), Passau (739), Eichstätt (Mitte/2.Hälfte 8.Jh.). Ein christliches Bekenntnis muss sich nicht unbedingt im Grab widerspiegeln, kann es aber z.B. in Form von Kreuzsymbolen.

Bevor die heutigen Ortschaften entstanden – Orte mit der Endung „-ing“ und „-heim“ gehören zur ältesten Schicht – war unser Land wahrscheinlich durch locker gestreute Gehöfte besiedelt, deren Bewohner entweder auf den Reihengräberfeldern, in kleinen Gruppen bei ihren Höfen (so genannte Hofgrablegen) oder schließlich bei der Kirche bestatteten.

Frühmittelalterliche Fundstellen im Landkreis Freising

Eching: frühmittelalterliche Siedlung

Freising-Attaching: Frühmittelalterliche Siedlung mit Hofgrablegen

Zolling-Anglberg: Eine frühmittelalterliche Wüstung am Randes des Ampermooses

Hohes und spätes Mittelalter

Das hohe und späte Mittelalter ist archäologisch im Landkreis Freising nur wenig vertreten. Größere Entdeckungen stammen vom Freisinger Domberg aus den diversen Grabungen auf der Nord- und Ostseite des Berges. Das Stadtgebiet am Fuße des Dombergs lieferte lediglich am Rindermarkt, an der Hauptstraße und in der Heilig-Geist-Gasse Funde aus dem hohen Mittelalter.

Beim Bau des Pfarrzentrums am Rindermarkt kamen Funde aus dem 13. und 14. Jahrhundert zum Vorschein. Am Rindermarkt 11 in unmittelbarer Nähe wurde ebenfalls von Erwin Neumair ein Schacht mit Keramik des 15. Jahrhunderts ausgegraben. Bei Grabungen in der Heilig Geist-Kirche östlich des Dombergs wurden im Frühjahr 2002 Häuser und Keramiken des 12.-15. Jahrhunderts entdeckt. Beim Neubau eines Bankgebäudes an der Hauptstraße stieß man auf einen gemauerten Brunnen, der mehrere Töpfe aus dem 14./15. Jahrhundert enthielt. Eine genauere Untersuchung unterblieb damals.

Von der Fischergasse und zwar vom nördlichen Fuß des Freisinger Dombergs stammt aus einer Baugrube Material aus dem 11. Jahrhundert.

Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im Umfeld des Lindenkellers auf der Ostseite des Weihenstephaner Bergers ergaben bei archäologischen Untersuchungen ebenfalls Material aus dem Mittelalter.

Mittelalterliche Funde aus dem 15. Jahrhundert stammen noch von Moosburg a. d. Isar vom Rindermarkt aus einer Baugrube. Weitere Funde aus dem 9. Jahrhundert traten im Fundmaterial der Grabung Mauern-Alpersdorf aus dem Jahre 2001 auf.

Hoch- und spätmittelalterliche Fundstellen im Landkreis Freising:

Gammelsdorf: Mittelalterlicher Töpferbrennofen

Moosburg/ pillhofen: Spätmittelalterliche Wasserburg

Freising Weihenstephan: Kirche St. Stephan und Benediktinerkloster

Neuzeit

Die Funde aus der Neuzeit ergaben sich in der Regel als Folge von Baumaßnahmen.

In Freising waren dies vornehmlich folgende Fundstellen:

- Domberg

- Bei mehreren Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten wurden diverse Fundean Keramik und Metall gemacht.

- Ein geschlossener Fundkomplex stammt aus einer Abfallgrube des ehemaligen Domkapitelsyndikushauses beim heutigen Amtsgericht.

- Sie enthielt Keramik und Kleinfunde aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

- Fischergasse: Keramikfunde aus dem 16.-18. Jahrhundert.

- Rindermarkt 11: Beim Bauaushub barockzeitliche Keramik.

- Am Wörth: Beim Bau einer Tiefgarage Abfallgrube mit Steinzeug von Hauber und Reuther aus dem 19. Jahrhundert.

- Ziegelgasse: Beim Neubau ein verfüllter Brunnen mit Keramik aus dem 17.-19. Jahrhundert.

- Luckengasse: Renovierungsvorbereitungen, dabei Reste einer Knopffabrik

Fundstellen in Moosburg:

- Rindermarkt: Keramik des 16. Jahrhunderts.

- Setzbräuareal an der Bahnhofstraße: ein Schacht mit Keramik des 15. bis 19. Jahrhunderts.

Grub, Gde. Rudelzhausen: Keramik des 17. Jahrhunderts.

Haag a. d. Amper: Beim Bau des Kindergartens nordöstlich des ehemaligen Schlosses wurden umfangreiche Keramikfunde aus dem 16. bis 18. Jahrhundert aufgedeckt.