derzeit keine Einträge

derzeit keine Einträge

derzeit keine Einträge

derzeit keine Einträge

Derzeit keine Einträge

Freising

Freising liegt am Übergang des tertiären Hügellandes zur Münchner Schotterebene. Sehr markant überragen der Freisinger Domberg, mit seinen zwei Türmen und der Weihenstephaner Berg die Stadt. Die Stadt selbst ist geprägt von der Isar und der Moosach, die sie durchfliessen. Der Ortsname Freising bedeutet „Siedlung eines Frigis“ und deutet auf eine eventuelle Gründung in keltischer Zeit hin. Freising war Herzogsitz ab 555 n.Chr. und ist seit 739 Bischofsitz, bzw. Fürstbistum. So erstaunt es nicht, das Freising vor allem für seine Geschichte in christlicher Zeit hohe Bekanntheit erlangte.

Blättert man allerdings in der Zeit weiter zurück, so stösst man auf eine viel weiter zurückgehende Besiedelung, welche mit Funden der späten Jungsteinzeit vom Freisinger Domberg beginnt, was Münchshöfener und Altheimer Keramikgut zeigt. Ob auch bereits in der früheren Jungsteinzeit eine Besiedelung des Ortes bestanden hat konnte bislang nicht oder nur unzureichend mit Funden belegt werden, wäre aber durchaus denkbar. Das einzige Indiz hierfür ist ein Schuhleistenkeil, der für das Altneolithikum typisch ist, allerdings in einem bronzezeitlichen Fundzusammenhang aufgefunden wurde.

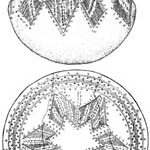

Die wohl bedeutendsten Funde in Freising stammen ebenfalls vom Domberg und datieren in die Bronzezeit. Der Berg beherbergte ab der älteren Bronzezeit eine befestigte Höhensiedlung, die wohl überregional von Bedeutung war und zu damaliger Zeit bereits in ein weitläufiges Handelsnetz eingebunden war. Funde wie Bernstein, Pferdegeschirrteile und die Brotlaibidole sind sichere Hinweise hierfür. Selbst das Umland blühte mit Errichtung der Höhensiedlung stark auf, was ein enormer Anstieg an Getreidepollen zu dieser Zeit zeigt. Mit Einsetzen der Hügelgräberbronzezeit dünnt das Fundgut zunehmend aus, wobei mit der Spätbronzezeit die Besiedelung wieder einsetzte. Das geborgene Fundgut jedenfalls ist beachtlich! Es füllt mehrer Regale in unserem Depot und unterliegt ständigen wissenschaftlichen Untersuchungen, die immer wieder neue Erkenntnisse zur Geschichte des Dombergs ans Licht bringen.

Über den Freisinger Domberg ist bei uns die Dissertation von Mark Bankus „Der Freisinger Domberg und sein Umland“ als Band 1 FAF (Freisinger Archäologische Forschungen) erschienen und ist Jedem ans Herz gelegt, der mehr über den Domberg erfahren möchte.

Gammelsdorf

Der Ort Gammelsdorf liegt im nordöstlichen Landkreis Freising, direkt an den Landkreisgrenzen zu Landshut und Kelheim. Historische Bekanntheit erlangte der Ort vor allem durch die „Schlacht von Gammelsdorf“ in der am 9. November 1313 Ludwig der Bayer seinen Vetter Herzog Friedrich von Österreich schlug. Durch dieses Ereignis, an das heute ein Schlachtendenkmal erinnert, werden im Umfeld des Ortes immer wieder Kriegsartefakte aus dieser Zeit aufgelesen.

Die Gemeinde Gammelsdorf ist aber durchaus auch archäologisch interessannt. 1990 konnte Hans Gumberger, ein Lehrer aus Gammelsdorf und Mitglied des archäologischen Vereins, unweit von Rehbach auf einem Plateau erstmals jungsteinzeitliche Keramik auflesen, die der Gruppe Oberlauterbach zugeordnet werden kann. Das Siedlungsareal ist mit 490 bis 500 Metern ü.N.N. eines der höchstgelegenen im Landkreis Freising und befindet sich auch relativ weit entfernt von anderen bekannten Siedlungen dieser Epoche. Eine kleinflächige Grabung auf dem Areal lieferte dann ebenfalls fast ausschließlich Material der Oberlauterbacher Gruppe.

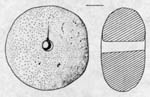

1999 zog dann Gammelsdorf erneut die Aufmerksamkeit des archäologischen Vereins auf sich, als in der Osterbachstraße Kabel verlegt wurden. Matthias Bauer, ein Anwohner, entdeckte im Graben Scherben. Bei einer Untersuchung wurde ein mittelalterlicher Keramikofen festgestellt, der in etwa im 14. Jahrhundert n. Chr. anzusiedeln ist. Der sogenannte liegende Ofen bestand im Steg aus Keramikgefäßen, die in drei Reihen mit der Mündung nach unten aufgestellt waren. Aufgrund der Beschädigung des Ofens durch den Bagger konnten immerhin noch 6 Gefäße geborgen werden. Innerhalb des Ofens trat eine weitere Vielzahl an Keramik zu Tage. Dazu gehören unter anderem weitere henkellose Töpfe, Fehlbrände, Öllämpchen, Deckel und Schalen.

Haag

Haag liegt im südöstlichen Landkreis und weist, aufgrund der günstigen Lage im Ampertal und Lößterassen im nördlichen Gemeindebereich eine hohe Konzentration an archäologischen Funden auf. Lesefunde deuten eine Besiedelung ab der ältesten Bandkeramik an und ziehen sich dann nahezu lückenlos bis in die Neuzeit.

Neolithikum

Neolithische Lesefunde konnten hauptsächlich im Inkofener Raum, speziell in Richtung Bergen und Kirchamper getätigt werden. Hier trat vor allem Keramik auf, die der Bandkeramik, Oberlauterbacher Gruppe, Stichbandkeramik und der Münchshöfner Kultur zuzuordnen ist. Bei einer Grabung des Landesamtes für Denkmalpflege konnte ein Grabenwerk zwischen Inkofen und Bergen ergraben werden, das aus der Oberlauterbacher Gruppe stammt.

Bronzezeit

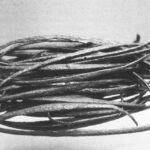

Bronzezeitliche Lesefunde finden sich nahezu über den gesamten Gemeindebereich. Als bedeutendster Fund kann hierbei ein Kupferspangenhort am Haager Weiher angesehen werden, der in die Frühbronzezeit datiert. Dabei konnten bislang mehr als 72 Spangen geborgen werden. Da vermutlich durch den Kiesabbau ein Teil des Ortes zerstört wurde, kann angenommen werden, das dieser Ort vormals deutlich größer war. Die Kupferspangen wurden einst für den Handel hergestellt, über teilweise große Strecken transportier um dann zu Werkzeugen oder Waffen verarbeitet zu werden. Im vorliegenden Fall wurden die Barren wohl in einem damaligen Altwasser versenkt, dann aber nicht mehr abgeholt.

Hallbergmoos

Hallbergmoos liegt im südwestlichen Teil des Landkreises Freising und gehört in weiten Teilen zum Erdinger Moos.

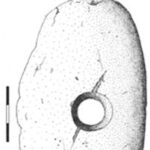

1991 gelangte ein durchbohrter flacher Steinhammer in die Hände von Kreisheimatpfleger Erwin Neumair. Er war bereits Jahre zuvor auf einem Acker westlich von Hallbergmoos in der Flur Söldner Moos bei der Kartoffelernte gefunden worden.

Die Fundstelle ist nicht nur dem Namen nach ehemals moorig gewesen, sondern auch geologische und bodenkundliche Karten weisen die Stelle solchermaßen aus.

Siedlungsfunde aus dem Erdinger Moos sind keine bekannt, sieht man von den wahrscheinlich verschleppten Scherben am Rande der Erdinger Altmoräne westlich Schwaig ab. Das Gebiet um Hallbergmoos war im Neolithikum sicherlich kein einladendes Siedlungsgebiet, wenn es überhaupt eines in der Vor- und Frühgeschichte war: Bis in spätneolithische Zeit fanden wenig westlich von Hallbergmoos große geologische Veränderungen durch die reißende Isar statt; die Böden auf dem feuchten Untergrund des Erdinger Mooses waren nicht zum Ackerbau geeignet und lockten eher Jäger, Fischer und Binsenschneider an. Beim Durchstreifen des Schilfes könnte der Hammer verloren gegangen sein, möchte man nicht an eine kultisch-religiöse Niederlegung denken.

Der Steinhammer weist zwar beidseitig Bearbeitungs-, jedoch keine Abnutzungsspuren auf. Er lässt sich keinem bekannten Typus zuordnen, wird jedoch in einen neolithischen, höchstens noch frühmetallzeitlichen Horizont gehören.

Hohenkammer

Hallstattzeitliche Grabhügel

Eine der letzten Aktivitäten Josef Wenzls – der Pionier der Freisinger Archäologie – führte ihn 1913 zu einer Grabhügelgruppe im Miltacher Forst nahe Pelka.

Dort legte er ein Hügelgrab frei, in dem ein Skelett lag. Der Tote lag gestreckt auf dem Rücken mit dem Kopf im Osten. Über und unter dem Skelett lagen mehrere Gefäße, von denen nur eine Girlanden und Kreisaugenstempel verzierte Hochhalsschüssel und eine ähnlich verzierte Hochhalstasse überliefert sind. Ferner fanden sich ein Messer, eine Lanzenspitze und ein Teil einer Pferdetrense.

derzeit keine Eintragung

derzeit keine Eintragung

derzeit keine Eintragung

derzeit keine Eintragung

derzeit keine Eintragung

Mauern

Mauern liegt im nordöstlichen Landkreis Freising in einem Seitental der Amper. Die erste urkundliche Erwähnung findet sich aus dem Jahr 899. Bis zu den ersten archäologischen Funden galt das „Tor zur Hallertau“, wie Mauern auch genannt wird, als in vorgeschichtlicher Zeit urwaldartige Region. Das Fehlen von vor- und frühgeschichtlichen Funden schien die Einschätzung zunächst zu bestätigen.

Als bedeutende historische Objekte im Dorf dürfen das Schloss, mit Sitz der Hofmark, sowie das erste bayerische Kriegerdenkmal unweit dieses Schlosses angesehen werden. Weitere historische Stätten wurden zunächst sogar von offizieller Seite ausgeschlossen.

Diese Ansicht musste aufs Heftigste revidiert werden, als Erwin Neumair begann zusammen mit seiner Frau und ersten Anhängern der Archäologie die Felder im Landkreis systematisch zu begehen. Sie konzentrierten sich auch auf die fruchtbaren Hanglagen entlang des Mauerner Baches, wo sie auf eine Vielzahl von prähistorischen und frühgeschichtlichen Siedlungstellen stiessen.

Heute, nach einer Vielzahl von Grabungen im Orts- und Gemeindebereich von Mauern steht fest: Der Ort weist eine quasi lückenlose Siedlungsgeschichte, angefangen bei der Bandkeramik bis in die Neuzeit auf.

Bandkeramik

Die erste Besiedelung Mauerns setze mit der mittleren Bandkeramik ein. Eine bedeutende Siedlung dieser Zeit findet sich am heutigen Ortsteil „Wollersdorfer Feld“. Hier konnte ein zusammenhängendes Siedlungsareal dieser Zeit ergraben werden. Neben zahlreichen Hausgrundrissen, Gruben und Feuerstellen findet sich auch eine Vielzahl an bedeutenden und einmaligen Einzelfunden. Herausragend sind hierbei beispielsweise zahlreiche Überreste von Keramik mit plastischer Verzierung, die in dieser Form einmalig ist. Ein antrophomorpher Fuß einer Schale konnte ebenso geborgen werden wie ein bandkeramisches Idol. Ein leidiges Thema in diesem Fundkomples sind die Knochen, die stark unter dem sauren Boden gelitten haben und wenn, dann meist nur noch in Fragmenten vorhanden waren. Bestattungen der Bandkeramik fehlen bislang im kompletten Gemeindebereich.

Stichbandkeramik und Gruppe Oberlauterbach

Auch die an die Bandkeramik anschliessende Stichbandkeramik sowie die Oberlauterbacher Kultur warten mit einer Fülle an Fundplätzen auf. Die beutendsten im Gemeindebereich sind Mauern/ Alpersdorf, Mauern/ Pfarracker und Mauern „Wollersdorfer Feld“. In allen drei Fällen konnten Siedlungsbefunde ergraben werden. Besondere Erwähnung soll hier ein kompletter Stichbandkeramischer Hausgrundriss, mit Kellergrube, Lehmentnahmegruben, sowie einer zugehörenden Kellergrube finden. Der Gebäudekomplex wurde nicht, wie so oft durch nachfolgende Kulturen überbaut und somit gestört. Das Haus ist einer Brandkatastrophe zum Opfer gefallen, was die sehr stark verkohlten Pfostenlöcher eindrücklich zeigen.

Große Mengen an Bearbeitsungsresten von Feuerstein weisen einige Gruben dieser Zeitstellung im Wollersdorfer Feld auf. Dies deutet auf den Sitz einer Produktionsstätte in diesem Bereich hin. Bemerkenswert ist hier auch das nahe Zusammenliegen von Funden der ausgehenden Bandkeramik und Funden der Stichbandkeramik, teilweise in ein und derselben Grube. Die Hausbauten liegen größtenteils am Rande der bandkeramischen Siedlungsfläche, wodurch der Schluss nahe liegt, dass diese Gebäude beim Bau der nachfolgenden Siedlung noch gestanden haben – zumindest aber noch sichtbar waren. Möglicherweise zeigt sich hier ein fliessender Übergang der beiden Kulturen.

Die dritte wichtige Fundstelle dieser Zeitstellung bildet der Pfarracker, welcher wegen seiner Lage im unmittelbaren Ortskern besonders interessant ist, sind doch zumeist Flächen in diesen Bereichen bereits überbaut. Durch Grabungen konnten mehrere Gruben der Stichbandkeramik aufgedeckt werden, wobei ein Stück mährisch bemalte Keramik einen herausragenden Einzelfund darstellt.

Lesefunde aus der Stichbandkeramik und der Oberlauterbacher Gruppe liegen ferner noch von Äckern Richtung Niederndorf/ Wang und Richtung Altfalterbach vor, was ein ausgedehntes Siedlungsband entlang des Mauerner Baches nahelegt. Wie bei der Stichbandkeramik fehlen auch aus dieser Zeit bislang die Bestattungen.

Münchshöfener Kultur

Auch die nachfolgende Münchshöfener Kultur wartet in Mauern mit herausragenden Funden auf. Ergrabene Siedlungsbefunde liegen bislang aus Mauern Alpersdorf, Mauern Wollersdorfer Feld und aus Niederndorf vor. Diese Zeitstellung wartet in Mauern mit idealtypischen Funden und Befundmustern auf. Große amorphe Gruben finden sich in Alpersdorf und am Wollersdorfer Feld. Hier konnten auch die typischen birnenförmigen Vorratsgruben aufgedeckt werden. Das Keramikmaterial besticht mit einer sehr hohen Qualität. Herausragende Einzelfunde stellt ein Schöpfbecher vom Wollersdorfer Feld, sowie eine große Flasche von Alpersdorf dar. Eine Sonderbestattung liegt im Wollersdorfer Feld vor, bei der neben einigen wenigen Skelettfragmenten ein komplettes Vorratsgefäß dieser Zeitstellung beigesetzt wurde.

Michelsberger Kultur

In Alpersdorf konnte ein Befund der Michelsberger Kultur aufgedeckt werden. Hierbei trat in einer Grube ein typisches Gefäß dieser Zeitstellung auf, die etwa parallel zur Münchshöfener Kultur angesiedelt ist. Da weitere Siedlungsbefunde fehlen ist die Einordnung dieses Fundes schwierig.

Bronzezeit

Die Bronzezeit ist im Gemeindebereich Mauern ebenfalls vertreten. Siedlungsbefunde sind bislang in Alpersdorf, Niederndorf und am Pfarracker vorhanden. Am Pfarracker und in Niederndorf sind nur einzelne Gruben zu Tage getreten, wobei ein Warzenbecher der Urnenfelderzeit vom Pfarracker bei der geborgenen Keramik besonders hervorsticht. In Alpersdorf fanden sich über die kompletten Grabungsflächen aller Kampagnen verteilt bronzezeitliche Siedlungsreste. Neben Gebrauchskeramik, Knochen und Werkzeugen fand sich auch ein Riesengefäß aus der Frühbronzezeit. Das Gefäß von ca. 1 Meter Durchmesser war gefüllt mit Keramik, die deutliche Spuren von Sekundärbrand aufwies. Die wahrscheinlichste Erklärung für diesen Befund ist ein Opferkult.

Hallstattzeit

Die Hallstattzeit ist in Mauern bislang nur spärlich vertreten. Einzig mehrere Urnenbestattungen sind im Wollersdorfer Feld aufgedeckt worden. Die Lage des zugehörigen Herrenhofes konnte noch nicht lokalisiert werden.

Römische Kaiserzeit

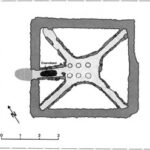

Eine römische Villa rustica befindet sich bei Niederndorf. Hier wurden eine kleine Therme und eine Darre ergraben. Die Therme hatte eine Fußbodenheizung und war in die typischen Räume unterteilt, wie Umkleideraum, Kaltbad, Laubad und Warmbad. Im Heizschacht des Praefurniums konnten konzentriert Metallgegenstände festgestellt werden, die wohl während Alemannenplünderungen dort abgelegt, dann aber nicht mehr abgeholt wurden.

Die Ortsbezeichnung Mauern („ad murun“) könnte auf römischen Ursprung zurückgehen und so ist ein Fund römischer Ziegel während der Grabungskamapgne in Alpersdorf 2007 nicht weiter verwunderlich. Hier wurden mehrere römische Hohlziegel in einer Grube, wahrscheinlich späterer Zeitstellung deponiert. Eine nahegelegene Villa rustica ist sehr wahrscheinlich.

Diese Funde legen nahe, dass von Moosburg über Mauern weiter Richtung Norden wohl ein römischer Strassenzug bestand.

Frühmittelalter

Weitere bedeutende Funde stammen dann wieder aus dem Frühmittelalter. In Alpersdorf konnten Siedlungsbefundeaus dieser Zeit aufgedeckt werden. Ganz besonders hervorzuheben ist hier der Schmuck einer Awarin, der beim Umbetten ihres Grabes in der Grube achtlos beiseite gelegt und zurückgelassen wurde. Der Schmuckfund besteht aus einem Goldring, einem silbernen Trompetenarmreif und mehreren Messern sowie Riemenzungen. In der Siedlungsfläche fanden sich zudem weitere interessante Einzelfunde, wie eine Fleischwaage und ein Spielstein aus Horn.

Hochmittelalter und Neuzeit

Befunde aus dem Hochmittelalter und der Neuzeit finden sich vornehmlich im Ortskern von Mauern. Als wichtigster Fundplatz gilt hier das Schloss in dem bereits, im Zuge der Sanierung, Grabungen durch Grabungsfirmen durchgeführt wurden.

Moosburg

Moosburg liegt im östlichen Landkreis Freising auf einem Höhenrücken, bzw. in einer Insellage zwischen Isar und Amper. Bedeutende Sehenswürdigkeiten sind das Kastulusmünster, das Schloss Asch, die Stalag-Gedenkstätte bei Oberreit und das Heimatmuseum am Kastulusplatz.

Archäologische Lesefunde deuten auf Siedlungstätigkeit ab der Jungsteinzeit hin, wobei der Nachweis durch Grabungen, aufgrund der Überbauung des Stadtgebiets noch fehlt. Des weiteren existieren mehrere Schanzen, beispielsweise in der Bonau und dem Oberen Gereuth und ein mittlerweile vollkommen eingeebnetes Hügelgräberfeld im Ampermoos.

Grabungsfunde existieren bislang hauptsächlich aus dem Mittelalter und der Neuzeit. Herausragend sind hier die Fundstellen vom Mühlbach, wo große Mengen mittelalterliche Keramik geborgen werden konnten und ein, als Abfallschacht umgenutzter Brunnen auf dem ehemaligen Setz-Bräu Areal, aus dem ein herrliches Fundensemble aus der Neuzeit stammt.

Jüngst fanden Grabungen durch Grabungsfirmen an weiteren Stellen statt, deren Ergebnisse aber noch ausstehen.

derzeit keine Eintragung

derzeit keine Eintragung

derzeit keine Eintragung

derzeit keine Eintragung

derzeit keine Eintragung

Derzeit keine Eintragung

Zolling

Zolling liegt im zentralen Landkreis Freising. Die Gemeinde wird von der Amper durchflossen, wobei die Südhanglagen des Flußtales teilweise ideale Siedlungsbedingungen bieten. Dieser Umstand führte zu einigen bedeutenden archäologischen Entdeckungen. Neben vielen Lesefunden von Keramik und Steinwerkzeugen wurden auch mehrmals archäologische Untersuchungen durchgeführt.

Neolithikum

Im Ortsteil Palzing hatte sich Michael Völkl aus Palzing für die 1200-Jahrfeier des Ortes Palzing im Jahre 2007 ein besonderes Geschenk ausgesucht. Er hatte auf seinem Acker nördlich des Orts an der Straße nach Wolfersdorf beim Pflügen vorgeschichtliche Scherben entdeckt und dem Vorsitzenden des Archäologischen Vereins im Landkreis Freising e.V. vorgelegt. Eine Besichtigung der angeackerten Gruben ergab eine hohe Gefährdung des Bodendenkmals, vor allem durch Erosion, so dass eine Untersuchung angezeigt war. In Absprache mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und mit Genehmigung durch den Landkreis Freising führten dann Mitglieder des Vereins Untersuchungen durch, bei der nur mehr wenige Gruben mit geringer Resttiefe entdeckt wurden. Das Material stammt sowohl aus der mittleren Jungsteinzeit (4900 – 4200 v. Chr.) wie auch aus der Keltenzeit und bereichert damit gerade zum Jubiläum die Geschichte des Ortes.

Im Ortsteil Palzing wurde bereits 1982 aus der Luft ein Grabenwerk auf der Niederterrasse im Ampertal entdeckt. Um Zeitstellung und Struktur der Anlage zu klären, wurde 1993 ein 86,5 m langer Profilschnitt durch das Werk gezogen. Die im Profil erkennbaren Spitz- und Sohlgräben lassen auf ein mindestens zweiphasiges Grabenwerk schließen.

Wenige Scherben aus den Gräben und Gruben datieren die Anlage zumindest in diesem Teil in die Chamer Gruppe (3.500 – 2.700 v. Chr.). Bedeutend ist dieser Fund insofern, dass im Landkreis Freising Funde der Chamer Gruppe bislang weitgehend fehlen.

Im Ortsteil Flitzing wurde 2016 und 2017 ein Siedlungsareal des Mittelneolithikums ergraben. Es konnten zahlreiche Vorratsgruben entdeckt werden. Die Funde dieser Grabung wurden mittlerweile dem Archäologischen Verein übereignet und befinden sich in der Auswertung.

Frühmittelalter

Beim Humusabtrag als Vorbereitung für Kiesabbau kamen 1957 frühmittelalterliche Hausspuren und zugehörige Bestattungen (Hofgrablegen) im Bereich Anglberg zum Vorschein. Dank der großartigen Zusammenarbeit der Firma Kronthaler mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege konnten die Hinterlassenschaften dokumentiert werden.Die Fundstelle liegt im nördlichen Ampertal auf der überschwemmungsfreien Niederterrasse direkt am Rand zur Amperaue.

Nach Süden und Westen zu konnte wahrscheinlich die Grenze der Siedelfläche erreicht werden. Hingegen wurde die Untersuchungen gegen Norden und Osten zu durch den dort lagernden Humusabraum verhindert. Einige Objekte werden vermutlich unbeobachtet zerstört worden sein.

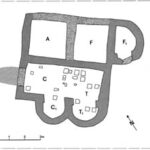

Dennoch konnte durch die Ausgrabung in Anglberg erstmals in Bayern ein guter Einblick in eine frühmittelalterliche Siedlung gewonnen werden. Das oder die Gehöfte bestanden aus einem größeren Pfostenwohnhaus, mehreren eingetieften Grubenhäusern und kleineren Hütten für handwerkliche Tätigkeiten, als Ställe und Scheunen; ein Brunnen versorgte die Menschen mit Trinkwasser. Sich überlagernde Hausflächen mit unterschiedlicher Orientierung zeigen, dass die Siedlung längere Zeit bestanden hat.

In den Grubenhäusern und Pfostengruben fanden sich viele Keramikscherben, eiserne Nägel und Messer, Eisenschlacken, eine Spinnwirtel und mehrere Webstuhlgewichte. Die Anhäufung der Webgewichte in einer Hütte wird dadurch zu erklären sein, dass dort ehemals ein Webstuhl gestanden sein wird. Auch die Spinnwirtel beweist lokale Textilverarbeitung.

Drei Grabgruppen mit je 5-6 Gräbern wurden jeweils am Rande des Siedlungsbereiches beobachtet. Die Bestattungen waren zwar beigabenlos, in den Grabgruben fanden sich jedoch Überreste der frühmittelalterlichen Siedlung (Keramikscherben, Eisenschlacken, Tierknochen). In den Gräbern wurden die Hofbewohner bestattet (so genannte Hofgrablegen), bevor die Beerdigung bei der Kirche die Regel wurde.

Über die Keramik lässt sich die Siedlung von Anglberg in spätmerowingisch-karolingische Zeit datieren (Ende 7. bis 9.Jh.).

Der Inhalt der Seiten ist noch nicht komplett und wird fortlaufend mit Texten und Medien ergänzt